海王星の基本情報

海王星の特徴とは?

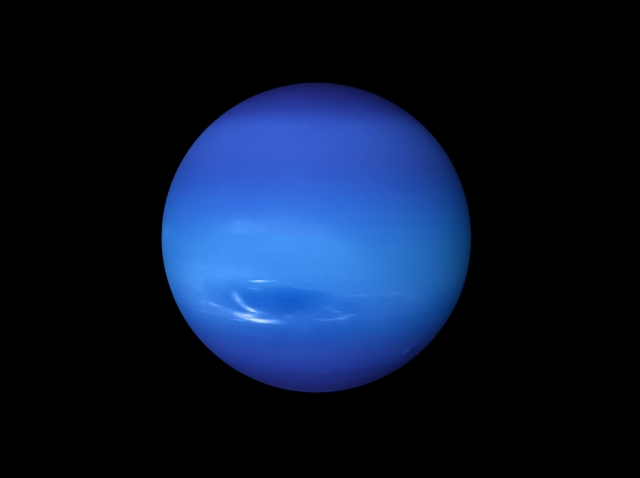

海王星は太陽系で最も外側に位置する8番目の惑星です。その美しい青色はメタンによる光の吸収と散乱の結果であり、しばしば「青い巨人」と呼ばれます。ガス状の外層と氷を含む内部構造を持つため、「氷の巨惑星」に分類されます。

大きさと質量

海王星の直径はおよそ49,500kmで、地球の約3.9倍にあたります。質量は地球の17倍ですが、木星や土星と比べると小型のガス惑星に分類されます。大きさと質量のバランスが独特で、内部構造に大きな影響を与えています。

温度と内部構造

太陽から遠いため、海王星の大気温度は非常に低く、表面付近はマイナス200度前後です。しかし内部では高温高圧の環境が広がり、氷やメタンが特殊な状態で存在すると考えられています。近年の研究では「ダイヤモンドの雨」が降る可能性も指摘されており、科学者の大きな関心を集めています。

海王星の衛星

最大の衛星トリトン

海王星には14個以上の衛星が知られています。その中でも最大の「トリトン」は逆行衛星として有名で、惑星の自転とは逆方向に公転しています。これはトリトンが元々海王星の外で形成され、その後重力で捕獲された可能性を示しています。トリトンの表面には氷の噴出現象が確認されており、活動的な天体であることがわかっています。

その他の衛星とその多様性

トリトン以外にも、海王星にはネレイドやプロテウスといった衛星が存在します。これらは不規則な軌道や形状を持ち、形成の歴史を考える上で重要な手がかりとなります。海王星の衛星系は、太陽系の進化を探る上で貴重な観測対象です。

海王星探査の歴史

ボイジャー2号の成果

1989年にNASAの探査機「ボイジャー2号」が海王星をフライバイし、初めて詳細な画像とデータを送信しました。その際に発見された「大暗斑」は、木星の大赤斑のような巨大な嵐でした。この探査により、海王星の大気活動や衛星の特徴が初めて明らかになりました。

ハッブル宇宙望遠鏡と最新の観測

その後はハッブル宇宙望遠鏡や地上望遠鏡による観測が続き、大暗斑が消滅し、新たな暗斑が出現するなど、海王星の大気が非常に動的であることが確認されました。さらにジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)による観測も始まり、これまで見えなかった赤外線領域での大気や環の姿が明らかになりつつあります。

海王星の特異な性質

自転と公転の特徴

海王星の自転周期は約16時間で、太陽の周りを一周する公転周期はおよそ165年に及びます。地球から観測すると、一世代にわずか2分の1周しか公転しないことになり、非常にゆっくりと動いているように見えます。

磁場のユニークさ

海王星の磁場は惑星の中心からずれて傾いており、その強さも地球の数倍に達します。この非対称な磁場は内部構造に関する重要な情報を与えるものであり、今なお研究が進められています。

内部熱と大気の謎

太陽から遠く離れているにもかかわらず、海王星は強力な風や嵐を伴う大気活動を示します。これは内部から放出される熱エネルギーによると考えられていますが、その正確なメカニズムは解明されていません。海王星は「遠いのに活発」という逆説的な特徴を持つ惑星なのです。

まとめ:海王星から学べること

海王星は太陽系で最も外側に位置する氷巨惑星であり、美しい青い姿の裏に数多くの謎を秘めています。逆行衛星トリトン、非対称な磁場、そして活発な大気現象はいずれも未解明の要素が多く、次世代の探査計画に期待が寄せられています。

海王星を知ることは、太陽系の成り立ちを理解するだけでなく、系外惑星の研究にもつながります。宇宙の謎を解き明かすカギは、この遠い青い巨人の中に眠っているのかもしれません。