天王星とは?その基本と特徴

天王星の基本情報

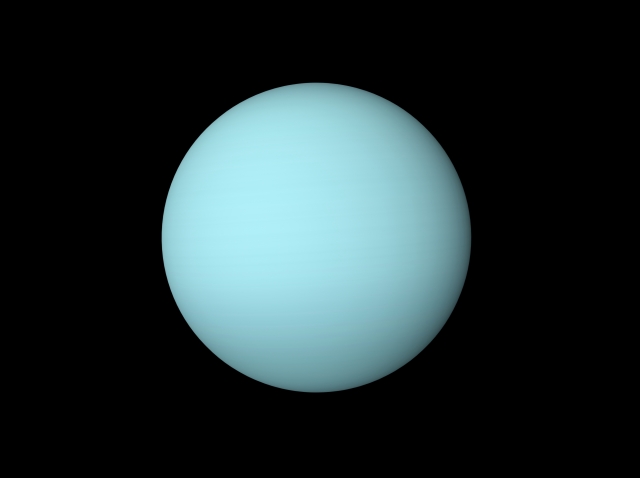

天王星は太陽系の7番目に位置する惑星で、太陽からおよそ28億7千万キロメートル離れています。地球からは青緑色に見えますが、これは大気に含まれるメタンが赤い光を吸収するためです。直径は約5万キロメートルで地球の4倍ほど、質量は地球の14倍もあります。1781年に天文学者ウィリアム・ハーシェルが発見して以来、多くの観測や研究が行われてきました。

天王星は「氷の巨人(アイスジャイアント)」と呼ばれる分類に属します。内部は水やアンモニア、メタンといった揮発性物質が多く、特徴的な構造を持っています。また、13本の環を持つことも知られていますが、その多くは非常に暗いため、観測には高性能な望遠鏡が必要です。

宇宙での位置と役割

天王星は太陽系外縁に位置し、土星や海王星と並んで巨大惑星の一角を担っています。こうした巨大惑星は、太陽系誕生の初期にガスや塵を集めて形成されたと考えられており、太陽系全体の安定にも深く関わっているとされます。

さらに、天王星は自転軸が約98度も傾いており、まるで横倒しの状態で公転しているのが特徴です。この特異な傾きや磁場、衛星の存在は惑星科学にとって重要な研究対象となっています。

天王星の大気の構成

天王星の大気は主に水素(約82%)、ヘリウム(約15%)、メタン(約2.3%)で構成されています。メタンは赤い光を吸収するため、惑星全体が青緑色に見えるのです。さらに、大気にはアンモニアや水蒸気も含まれており、内部の高圧環境で化学変化を起こす可能性があります。

また、天王星の上層大気では風速900km/hに達する猛烈な風が吹いているとされ、地球とはまったく異なる過酷な環境を作り出しています。

天王星とダイヤモンドの雨

ダイヤモンドの雨とは?

「ダイヤモンドの雨」とは、天王星や海王星などの氷巨惑星で予測されている現象です。惑星内部の極端な高温高圧環境でメタンが分解され、炭素が結晶化しダイヤモンドになると考えられています。この結晶は雨のように惑星内部へと降り注ぐとされ、宇宙ならではの神秘として注目を集めています。

形成の仕組み

天王星の深部では数千度の高温と100万気圧以上の圧力が存在します。この環境下でメタン分子(CH4)が分解し、炭素が分離します。圧縮された炭素は結晶化してダイヤモンドとなり、重力で内部へと沈んでいくのです。これが「ダイヤモンドの雨」と呼ばれる所以です。

証拠と実験結果

天王星で直接観測された例はまだありません。しかし地球上の実験で、レーザーを用いてメタンを高温高圧下に置いたところ、ナノサイズのダイヤモンド生成に成功しました。これは、天王星や海王星の内部で同じ現象が起きている可能性を裏付ける結果です。将来の探査機が直接確認することが期待されています。

天王星の気候と環境

温度と気圧

天王星は太陽系の惑星の中でも特に低温で、大気の温度は約マイナス224度と記録的な寒さです。内部からの熱放出が少ないため、このように極端に冷えています。一方で内部に進むと温度と圧力は急上昇し、ダイヤモンド生成を可能にする極限環境が広がっています。

居住可能性について

天王星は低温・高圧・ガス主体の環境のため、人類が居住できる条件は備えていません。しかし、その衛星や大気の一部は、将来的に観測拠点を設置できる可能性が議論されています。科学技術が進めば、天王星を利用した宇宙研究も現実味を帯びてくるかもしれません。

探査と発見の歴史

ボイジャー2号の功績

1986年、NASAの探査機ボイジャー2号が天王星をフライバイし、初の近接観測を行いました。その結果、傾いた磁場や強力な風、多数の衛星と環の存在が確認されました。短時間の観測ながら、天王星の理解に大きく貢献したミッションでした。

その後の観測

ボイジャー2号以降、直接探査機は送られていませんが、地上の大型望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡による観測で、新たな知見が得られています。大気の季節変化や雲の形成、内部構造に関するシミュレーションも進み、天王星の理解は少しずつ深まっています。

天王星の衛星と氷巨惑星の特徴

主要な衛星

天王星には27個の衛星が発見されており、その中でも「ミランダ」「アリエル」「チタニア」「オベロン」「ウンブリエル」などは特に注目されています。断崖や谷、氷火山の痕跡を持つ衛星もあり、将来の探査対象として期待されています。

氷巨惑星の分類

天王星は水・アンモニア・メタンといった揮発性物質を多く含む「氷巨惑星」に分類されます。木星や土星のガス巨惑星とは異なる性質を持ち、自転軸の大きな傾きによる特異な季節変化も特徴です。1年が84年と長く、一方の極が長期間太陽に向かうなど独特の気候を生み出しています。

天王星の未来と未解明の謎

今後の探査計画

現在、NASAでは2030年代に「天王星探査機(Uranus Orbiter and Probe)」の打ち上げが検討されています。大気の組成や磁場、内部構造、環や衛星の調査を行う予定で、ダイヤモンドの雨の存在を検証する装置も搭載される可能性があります。

未解明の謎

天王星の自転軸の極端な傾きがなぜ起きたのか、内部構造がどのようになっているのかは未解明です。また、衛星に地下海が存在する可能性も指摘されており、探査によって新たな発見が期待されています。さらに、天王星の研究は同様の系外惑星の理解にも直結し、宇宙科学全体に大きな影響を与えるでしょう。

ダイヤモンドの雨の豆知識

他の惑星との比較

天王星と同じ氷巨惑星である海王星でも、ダイヤモンドの雨が予測されています。一方で、土星では雷によって生じた炭素粒子がダイヤモンドになるという説があり、惑星ごとに異なるメカニズムで生成される可能性があります。

成長と移動の仕組み

天王星内部で生成されたダイヤモンドは重力により深部へと沈みます。この動きが「雨」のように見立てられ、惑星内部でのダイナミックな物質循環の一端を示しています。

まとめ

天王星はその傾いた自転軸や氷主体の構成、そして「ダイヤモンドの雨」の存在可能性によって、太陽系でも特異な惑星です。極端な環境がどのような現象を生み出しているのか、今後の探査によって解明される日が待たれます。天王星を理解することは、太陽系だけでなく、数多く発見されている系外惑星を知る上でも大きな意味を持っています。科学的探求と宇宙のロマンが融合したテーマとして、今後も注目され続けるでしょう。

おまけ:天王星までの距離を身近な移動手段で考える

地球から天王星までの距離は約28億7,000万キロメートル。想像が難しいスケールですが、もし身近な移動手段で行くとどうなるでしょうか?理論上の時間を計算してみました。

新幹線で行った場合

時速300kmで走る新幹線なら、休まず走っても到達まで約1,091年。

自動車で行った場合

時速100kmで走る車なら、約3,276年。

自転車で行った場合

時速15kmの自転車では、約21,849年。

徒歩で行った場合

時速5kmで歩き続ければ、到達まで約65,525年もかかります。

比較まとめ

| 移動手段 | 平均速度 | 到達にかかる時間 |

|---|---|---|

| 新幹線 | 300 km/h | 約1,091年 |

| 自動車 | 100 km/h | 約3,276年 |

| 自転車 | 15 km/h | 約21,849年 |

| 徒歩 | 5 km/h | 約65,525年 |

この比較からも、天王星がいかに遠い存在かがわかります。私たちの移動手段では到底たどり着けない距離だからこそ、宇宙探査が果たす役割は非常に大きいのです。