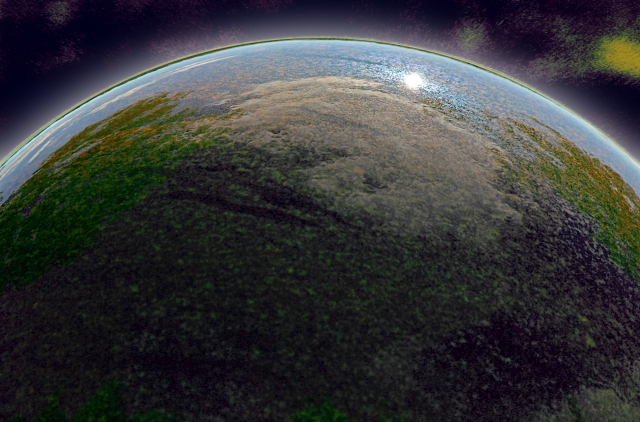

グリーゼ12bとは?住める星の新たな発見

グリーゼ12bの基本情報

グリーゼ12bは地球から約40光年の距離にある赤色矮星「グリーゼ12」の周囲を公転する系外惑星です。2023年に発見され、そのサイズは地球の約1.0〜1.1倍と推定されており、岩石で構成された地球型惑星である可能性が高いと考えられています。公転周期はわずか12.8日と非常に短く、母星との距離は地球と太陽の距離よりかなり近いものの、赤色矮星の低温な性質のため、表面温度は生命が存在可能な範囲にあると推測されています。

この惑星の発見は、地球外生命体の探索に新たな可能性をもたらしました。特に、サイズと位置の条件が地球に非常に似ているため、グリーゼ12bは今後の天文観測の重要なターゲットとなっています。先進的な宇宙望遠鏡による観測で、大気組成や水の存在など、生命に欠かせない要素の検出が期待されています。

また、グリーゼ12bは恒星の前を通過する「トランジット」という現象を観測できるため、大気分析に適しています。トランジット観測では、惑星の大気が恒星光を通過する際に吸収する特定の波長を検出し、大気成分の推定が可能となります。この方法により、水蒸気や酸素、二酸化炭素などの有機化合物の存在を確認できれば、地球外生命の手がかりとなるでしょう。

住める星の条件とは?

「住める星」としての条件は、主にいくつかの要素から成り立っています。まず、惑星が存在する軌道範囲が「ハビタブルゾーン」と呼ばれ、液体の水が存在可能な温度域であることが最も重要です。水は生命の基本的な溶媒であり、その存在は生命維持に不可欠とされています。

また、惑星が安定した大気を持つことも不可欠です。大気は表面温度の調節、宇宙からの有害な放射線の遮断、そして水の蒸発防止に役立ちます。地球のように磁場が存在すれば、太陽風などの粒子から惑星を守る役割も果たします。

さらに、惑星の地質学的な活動も住める星の条件に影響します。地殻変動や火山活動は、大気の組成を維持し、炭素循環などの重要なプロセスを促進するため、生命の発展に寄与すると考えられています。こうした要素が揃うことで、生命が誕生し、長期的に維持される環境が成立するのです。

なぜグリーゼ12bが注目されるのか?

グリーゼ12bが注目される最大の理由は、その観測可能性の高さにあります。地球から比較的近い距離にあり、トランジットを通じて直接観測が可能であるため、最新鋭の望遠鏡での詳細な解析が可能です。多くの系外惑星はその距離や軌道傾斜角のため、詳細な観測が難しい場合が多いですが、グリーゼ12bはこの点で非常に恵まれています。

さらに、母星であるグリーゼ12は赤色矮星であり、地球のような太陽に比べて寿命が長く、数十億年以上にわたり安定した光を放つと考えられています。これにより、惑星上で生命が誕生し進化するための時間的余裕もあると期待されています。

これらの理由から、グリーゼ12bは宇宙生物学や天文学の分野で極めて重要な研究対象となっており、将来的な探査計画や生命探査ミッションにおける優先順位の高い候補となっています。

グリーゼ832cと地球に似た星

グリーゼ832cの発見と特徴

グリーゼ832cは2014年に発見された系外惑星で、地球から約16光年の距離に位置しています。母星であるグリーゼ832は赤色矮星で、この惑星はその周囲を公転しています。質量は地球の約5倍と推定されており、初めは地球に似た環境で生命が存在できる可能性があると期待されていました。

公転周期は約36日で、ハビタブルゾーン内に位置することから、水が液体として存在できる温度範囲にあると考えられました。これらの特徴から、発見当初は「地球に似た惑星」として大きな注目を浴びました。

しかし、その後の詳細な研究や観測によって、グリーゼ832cの環境は想像よりも過酷である可能性が指摘されています。厚い大気と高い表面温度により、金星のような温室効果が強く働く環境に近いとの見方が強まり、生命存在の可能性は低いとされています。

地球に似た星の一覧とその距離

近年発見された地球に似た惑星には、プロキシマ・ケンタウリb(約4.2光年)、ロス128b(約11光年)、TRAPPIST-1系の惑星群(約39光年)などがあります。これらはすべて赤色矮星の周囲を公転しており、ハビタブルゾーンに位置している可能性があるため、生命存在の可能性が期待されています。

プロキシマ・ケンタウリbは、地球に最も近い系外惑星として知られ、将来的な探査ミッションの優先候補となっています。ロス128bも比較的近距離にあり、穏やかな母星の周囲を回っている点が魅力です。TRAPPIST-1の惑星群は複数の地球サイズ惑星が一つの星系にあるという珍しい特徴を持っています。

これらの惑星は、いずれも地球に似た環境を持つ可能性があるため、将来的な居住候補や生命探査の重要なターゲットとなっています。グリーゼ12bもこのリストに加わることで、居住可能性調査の幅がさらに広がることが期待されています。

グリーゼ832cの生物存在可能性

現在の科学的見解では、グリーゼ832cの生命存在可能性は低いとされています。大気の厚さや表面温度の高さから、金星のように極端な温室効果が起きている可能性が高く、地球のような穏やかな環境は望めません。

しかしながら、地下や海底などの極限環境では微生物などの生命が存在する可能性も完全には否定されていません。生命の定義やその適応範囲はまだ未知の部分も多いため、今後の観測や研究が待たれる状況です。

加えて、グリーゼ832cの大気成分や表面条件については、まだ不確定な部分も多く、新たなデータが得られれば、見解が変わる可能性もあります。したがって、完全に生命存在の可能性を排除することはできないものの、現時点では楽観視はできないと考えられています。

ケプラーと系外惑星の探査

ケプラー宇宙望遠鏡の役割

ケプラー宇宙望遠鏡は2009年にNASAによって打ち上げられ、系外惑星探査の歴史を大きく変えました。約9年の観測期間にわたり、15万を超える恒星の光を高精度で監視し、そのうち数千もの惑星候補を発見しました。特にトランジット法を用い、惑星が恒星の前を通過する際の光の減少を検出することで、地球サイズの惑星も見つけることに成功しています。

ケプラーの発見は、惑星が銀河系内に無数に存在するという認識を確立し、地球外生命探査の基盤を築きました。また、発見された惑星の多くは多様な軌道や大きさを持ち、宇宙における惑星形成の多様性を示しています。特に地球型惑星やハビタブルゾーン内の候補は、今後の研究や探査ミッションにおける優先対象となっています。

地球型惑星を探すための観測手法

系外惑星の探査には様々な方法がありますが、特に代表的なのが「トランジット法」と「ドップラー法(視線速度法)」です。トランジット法は前述のように、惑星が恒星の前を横切る際の光度減少を観測し、惑星の大きさや公転周期を推定します。一方ドップラー法は恒星のスペクトルのわずかな変化から惑星の質量や軌道を測定します。

これらの手法を組み合わせることで、惑星の密度や組成を推定することが可能となり、岩石惑星かガス惑星かの判別もできます。さらに、近年では直接撮像法や大気分光観測技術の発展により、惑星の大気成分の分析も進んでいます。これにより、生物の痕跡を示すバイオシグネチャーの検出が期待されています。

今後の研究とその期待

ケプラーの成果を引き継ぐ形で、NASAのTESSや欧州宇宙機関のPLATOといった新たな宇宙望遠鏡が稼働中または計画されています。これらはさらに多くの地球型惑星を発見し、その環境を詳細に調査する役割を担います。特にPLATOは、ハビタブルゾーン内の惑星の発見に重点を置いており、生命探査の次世代ミッションとして期待されています。

また、地上望遠鏡であるELTやGMT、宇宙望遠鏡JWSTによる大気の直接観測も進展し、惑星の気候や成分の把握がより正確になることでしょう。これにより、グリーゼ12bのような候補惑星の生命存在可能性の評価が飛躍的に向上することが見込まれています。

これからの研究は、単に惑星の発見にとどまらず、生命の存在を示唆する証拠を直接的に検出する段階へと進化していきます。こうした探査の進展が、私たちの宇宙における存在意義や起源の理解を深めることになるでしょう。

グリーゼ12bの環境分析

大気と温度の確認

グリーゼ12bの環境について最も注目されるのは、その大気の存在と表面温度の状況です。母星グリーゼ12は赤色矮星であり、太陽に比べて光度は非常に低いため、惑星はその近くを高速で公転しています。このため、グリーゼ12bの表面温度は適度に保たれ、生命が存在可能な温度帯であると予測されています。

最新の観測技術を用いれば、惑星が恒星の前を通過する際の大気のスペクトル分析により、水蒸気や二酸化炭素、酸素といった成分の有無を判別可能です。大気の成分や厚さは温度調節や放射線防御に重要な役割を果たし、生命の存在可能性に大きく影響します。

もしグリーゼ12bが厚い大気層を持っていれば、惑星の片側が常に恒星に向いている潮汐固定の影響を受けても、大気循環によって熱が均一に分散され、極端な温度差が緩和されると考えられています。これにより、より広い範囲で液体の水が存在できる可能性が高まります。

液体の存在とハビタブルゾーン

ハビタブルゾーンとは、惑星が母星から受けるエネルギー量が、表面に液体の水が存在可能な温度範囲にある領域を指します。グリーゼ12bはこのゾーン内に位置しているため、理論上は水の存在が期待されます。

液体の水は生命の基盤とされており、その存在は生命誕生や維持に欠かせません。観測技術の進歩により、水の蒸気や氷の兆候を捉えることが可能になりつつあります。もしこれらが確認されれば、グリーゼ12bが「住める星」としての条件を大きく満たすことになります。

また、ハビタブルゾーン内の惑星は地質活動や磁場の存在も重要視されており、これらの条件が揃うことで地球と同様に安定した環境が形成されると考えられています。グリーゼ12bにおけるこれらの要素は現在、詳細な研究と観測が進められている段階です。

生物が存在するための条件

生物が存在するためには、水のほかに大気中の酸素や有機物、適度な気温、適切な圧力など、多くの要因が絡み合います。グリーゼ12bではこれらの条件がどの程度満たされているかが今後の研究の焦点となります。

特に大気中の酸素やメタンの存在は、生命活動の可能性を示す重要なバイオシグネチャーとされており、これらの検出が次世代望遠鏡の観測目標となっています。加えて、磁場の存在が確認されれば、放射線からの防御が可能となり、生命の持続性が向上します。

こうした条件が整うことで、グリーゼ12bは将来的に「住める星」としての地位を確立しうる貴重な候補となるでしょう。今後の観測結果が期待される重要な天体です。

将来の居住可能性

太陽系外惑星での居住計画

人類が地球以外の惑星に居住するという夢は、長年にわたって科学者やSF作家の間で語られてきました。現在、火星や月への有人探査計画が進む中で、将来的にはさらに遠くの太陽系外惑星へ移住する可能性も模索されています。グリーゼ12bのような地球サイズでハビタブルゾーンに位置する惑星は、移住候補として科学的に注目されています。

しかし、現時点では人類の宇宙航行技術や生命維持技術はまだ発展途上にあり、数十光年離れた惑星への移動は非常に困難です。光速の約20%で移動可能な理論的なスターショット計画でも、到達には数十年単位の時間が必要です。そのため、まずは火星や月といった近隣天体での居住技術を確立し、段階的に太陽系外への展開を目指す段階にあります。

地球への影響と移住の可能性

地球外への移住計画が進むことは、地球の環境保全や人口問題への間接的な対策とも考えられます。地球の資源消費や環境破壊を抑制する一方で、新たな生活圏の確保は人類の長期的な生存戦略として重要です。

ただし、移住先の惑星環境は未知数であり、生命維持に必要な大気や水、食料の確保が大きな課題です。移住前には、徹底的な調査と環境適応技術の開発が不可欠です。さらに、心理的・社会的な課題もあり、宇宙空間での長期生活に耐えうる体制づくりが求められます。

今後の研究テーマと課題

今後の研究では、グリーゼ12bをはじめとする居住候補惑星の詳細な環境解析が必須となります。大気の成分分析、気候モデルの構築、地質活動の有無など、多角的な視点での観測が必要です。これには、地上および宇宙望遠鏡のさらなる性能向上が求められています。

また、惑星間移動のための推進技術、生命維持システム、宇宙環境適応の研究も進められています。加えて、倫理的な側面や国際的なルール作りも今後の大きな課題です。これらの研究と技術開発が融合し、初めて人類の宇宙移住が現実のものとなるでしょう。

グリーゼ12bはまだ遠い存在ですが、その探査は人類の未来に向けた重要な一歩です。これからの科学技術の進展と共に、宇宙における人類の新たな居場所が徐々に見えてくることでしょう。

まとめと今後の展望

グリーゼ12b研究の意義

グリーゼ12bの発見と研究は、地球外生命の探査や宇宙における人類の居住可能性を理解する上で非常に重要な一歩となっています。地球に似た環境を持つ惑星が比較的近い距離に存在することは、私たちの宇宙観を広げ、生命の普遍性についての新たな視点を提供してくれます。これまで遠く感じられた太陽系外の世界が、現実的な探査対象となりつつあるのです。

また、グリーゼ12bをはじめとする系外惑星の研究は、観測技術や解析手法の進歩を促進し、将来の生命探査ミッションの設計にも貴重なデータを提供しています。これにより、生命が存在可能な環境の条件設定や、探査すべき惑星の優先順位づけが科学的根拠に基づいて行われるようになりました。

未来の探査ミッションの重要性

今後は、より高度な宇宙望遠鏡や地上望遠鏡を駆使し、グリーゼ12bの大気成分や表面環境の詳細な観測が期待されています。こうした観測データは、生命の兆候を探るバイオシグネチャーの発見に直結し、宇宙における生命の存在を示す決定的な証拠となる可能性があります。

さらに、太陽系外惑星の直接探査技術の開発も進み、将来的にはロボット探査機や有人ミッションによる詳細調査も視野に入っています。これらのミッションは、単なる観測を超えた実証的な科学的成果をもたらし、宇宙開発の新たなフロンティアを切り拓くでしょう。

読者へのメッセージ

グリーゼ12bの探査は、私たちの宇宙理解の深化と人類の未来に繋がる重要なテーマです。まだまだ解明されていないことが多いですが、科学の進歩は日進月歩であり、数十年後には想像もつかない発見があるかもしれません。皆さんもこの壮大な宇宙の謎に関心を持ち、未来の可能性に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

地球以外の「住める星」を探す挑戦は、人類の知的好奇心と探究心の象徴です。私たちの存在や生命の起源を問い直すこの旅路に、ぜひ一緒に思いを馳せていただければ幸いです。

まとめ

グリーゼ12bは、地球に似た条件を持つ系外惑星の中でも特に注目される存在です。ハビタブルゾーン内に位置し、適切な大気と温度が確認されれば、生命存在の可能性が大きく広がります。ケプラー宇宙望遠鏡や最新の観測技術によってその環境の詳細が明らかになりつつあり、将来的な居住可能性の研究も進んでいます。

今後の探査ミッションと技術の進展により、グリーゼ12bのような星々が私たちの第二の故郷となる日も遠くないかもしれません。宇宙の新たな可能性に目を向け、未来の科学に期待しましょう。