スティーブンソン2-18とは?

スティーブンソン2-18の基本情報

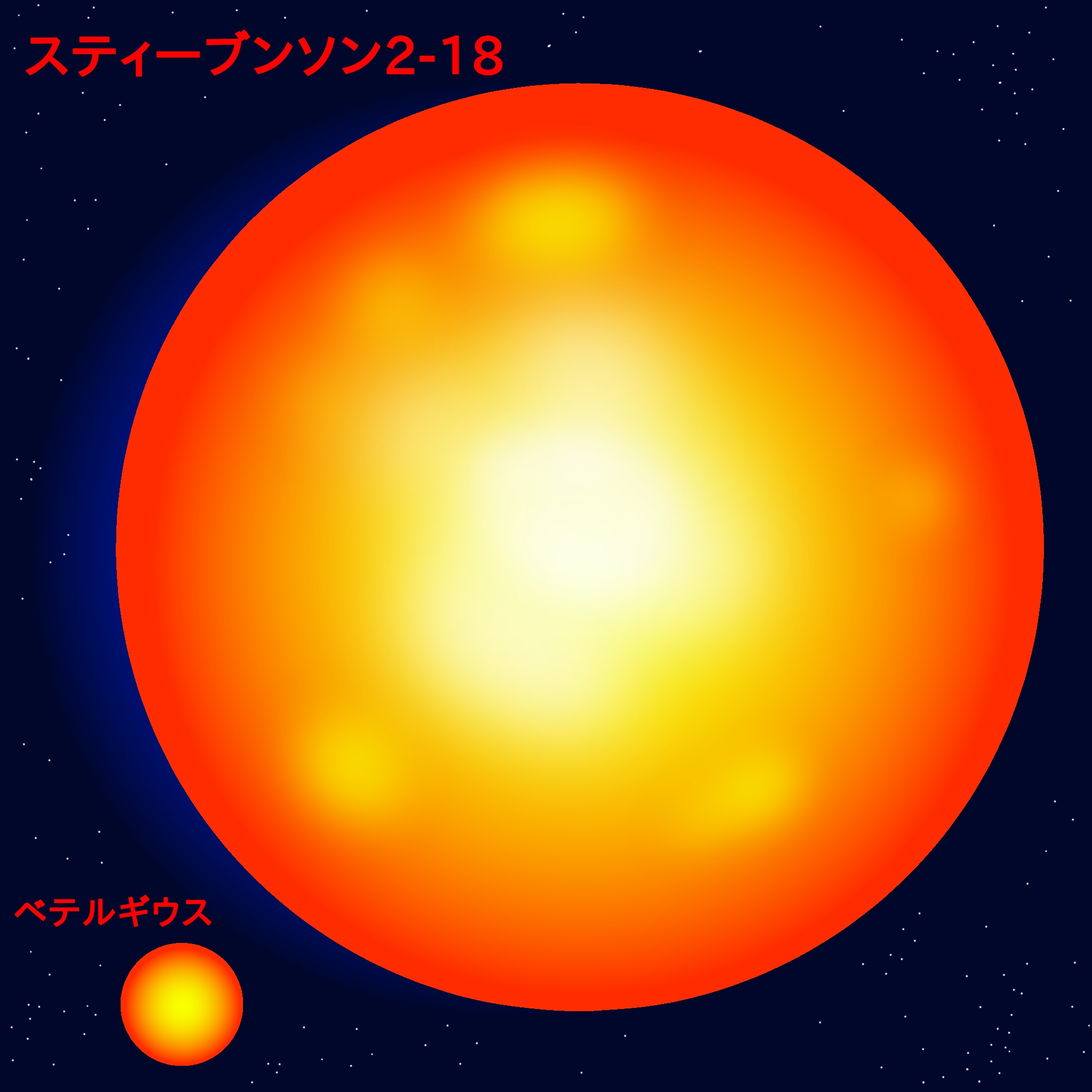

スティーブンソン2-18(Stephenson 2-18)は、現代天文学において最も巨大な恒星のひとつとされる赤色超巨星です。太陽の直径の約2150倍、半径では1000倍以上とされ、私たちの太陽系にこの星を置いたと仮定すると、その外層は土星の軌道に達するほどの大きさになります。この規模は、恒星の世界でもまさに桁違いの存在であり、地球から見ると微小な点のようにしか映らなくとも、宇宙全体の構造理解において非常に重要な役割を担っています。

スティーブンソン2-18は、赤色超巨星と呼ばれる恒星の進化段階に属しており、比較的低温(約3000ケルビン)ながらもその光度は太陽の数十万倍にも及びます。これは、低温であっても膨大な表面積を持つために可能となる現象です。赤色超巨星は恒星が寿命を迎える直前に見せる進化の姿であり、最終的には超新星爆発を起こして壮絶な死を迎えることになります。スティーブンソン2-18も、その壮大なエネルギーと時間の中で、今まさにその終末に近づきつつあると考えられています。

スティーブンソン2-18の位置(どこにあるか)

この巨大恒星は、地球から約18,900光年離れた天の川銀河内、いて座方向にある「スティーブンソン2星団」に属しています。星団の中心部に存在するこの星は、赤色超巨星が多数存在する特異な天体集合体の中でも特に目立つ存在であり、「赤色超巨星の楽園」と呼ばれることもあります。星団全体は非常に密度が高く、同じような終末期の巨星が何十も密集して存在しており、恒星進化の過程を研究する上で理想的なフィールドとされています。

スティーブンソン2星団は星間塵によって可視光がさえぎられており、地上から肉眼で見ることはできません。しかし、赤外線望遠鏡を用いることでその姿をとらえることが可能となります。近年では、NASAのスピッツァー宇宙望遠鏡やESOのVISTA望遠鏡などによって詳細なデータが収集され、この星団とスティーブンソン2-18の構造が少しずつ明らかになってきています。

スティーブンソン2-18の発見歴史

スティーブンソン2-18が初めて特定されたのは、1990年、アメリカの天文学者チャールズ・ブルース・スティーブンソンによる赤外線調査においてでした。彼は赤外線観測データを基に、大量の赤色超巨星が密集する領域を発見し、それを自身の名前にちなんで「スティーブンソン2星団」と命名しました。この星団の中心にある最も明るく巨大な星こそが、スティーブンソン2-18です。

発見当初は、その規模の正確な評価が難しく、推定値にも幅がありましたが、その後の観測技術の進展により、直径や温度、質量の精度が向上し、現在では太陽の2000倍を超える恒星であることが高い確度で示されています。特にスペクトル解析により、水素の強い吸収線や重元素の存在が確認され、この星が赤色超巨星であることが裏付けられました。

現在も世界各国の天文台がスティーブンソン2-18の追跡観測を継続しており、この恒星の最期がどのような形で迎えられるのかを解明するための重要なデータが日々積み重ねられています。また、星団内に似たような巨星が存在することから、恒星進化の「比較研究」の対象としても重要視されており、天文学界におけるホットトピックの一つとなっています。

スティーブンソン2-18の大きさと特徴

スティーブンソン2-18の直径は?太陽の何倍?

スティーブンソン2-18は、これまでに観測された中で最も巨大な恒星のひとつであり、その大きさは人類の想像をはるかに超えています。現在の観測データによると、スティーブンソン2-18の直径はおよそ21億キロメートルと推定されています。これは太陽の直径(約139万キロメートル)の実に2,150倍という途方もない数値です。

この巨大な直径を実感するために太陽系と比較してみましょう。もしスティーブンソン2-18を太陽の位置に置いた場合、その表面は土星の軌道にまで達する可能性があります。つまり、私たちの地球(太陽から約1億5千万キロメートル)や火星(約2億2千万キロメートル)は完全に飲み込まれてしまい、木星さえもその内部に収まってしまうほどです。このようなサイズは、単なる「大きな星」ではなく、「異次元レベルの巨大構造体」として天文学の世界でも特別な存在として扱われています。

さらに、スティーブンソン2-18は単に大きいだけでなく、その進化の段階においても非常に特異な存在です。現在は赤色超巨星の段階にあり、これは恒星の進化の中でも最も大きく膨張する終末期のフェーズです。この段階では、内部での核融合が複雑な重元素合成に移行しており、恒星の外層は膨張して極端に希薄になっています。言い換えれば、スティーブンソン2-18の表面は「空気のように薄く」、まるで宇宙に浮かぶ巨大な泡のような構造をしているのです。

スティーブンソン2-18と太陽の比較

スティーブンソン2-18の大きさを理解するには、私たちの太陽との比較が最も有効です。以下に代表的な要素を並べて比較してみましょう。

- 直径: 太陽:約139万km / スティーブンソン2-18:約21億km(約2150倍)

- 半径: 太陽:約69.5万km / スティーブンソン2-18:約10.5億km

- 光度(明るさ): 太陽の数十万〜数百万倍(推定)

- 表面温度: 太陽:約5778K / スティーブンソン2-18:約3000K

- 質量: 太陽の20〜30倍(※推定)

- 寿命: 太陽:約100億年 / スティーブンソン2-18:数百万年

この比較からも明らかなように、スティーブンソン2-18は太陽と比較して圧倒的に巨大ですが、同時に寿命が極端に短いという特徴もあります。これは質量が大きい恒星ほど核融合反応が激しく進むためで、燃料を短期間で使い果たし、やがて重力崩壊によって超新星爆発を起こす運命にあるのです。

また、光度が非常に高いため、遠く離れた地球からでも赤外線を使えばその存在を捉えることができます。これは表面温度が太陽よりも低いため、主に赤外線で輝いていることによるものです。通常の可視光では星間塵に遮られてしまうこのような恒星も、赤外線では鮮明に映し出すことができます。こうした技術の進歩によって、スティーブンソン2-18のような特異な星が発見・研究されてきたのです。

加えて注目すべきは、その密度の低さです。スティーブンソン2-18は外層が非常に希薄で、物質がふわふわと広がっている状態にあります。実際の密度は1立方センチメートルあたりの質量で見ても水よりもはるかに軽く、まるで「星の姿をした巨大な雲」のようです。こうした性質から、内部構造の解析や質量放出の研究は非常に難解であり、今後の観測技術の発展が待たれています。

現在のところ、スティーブンソン2-18に匹敵する恒星はほとんど存在しません。一部の研究ではVYおおいぬ座星やWesterlund 1-26なども比較対象とされますが、いずれもスティーブンソン2-18のような確定的なデータには至っておらず、その巨大さと神秘性は今もなお天文学者たちを魅了し続けています。

スティーブンソン2-18の距離と観測

スティーブンソン2-18はどれくらい遠い?

スティーブンソン2-18は、地球から約18,900光年離れた場所に存在すると推定されています。この距離は、天の川銀河内の恒星としてはかなり遠い部類に入ります。光の速さで移動しても到達に約1万9000年を要する距離であり、我々人類が物理的に到達することは到底不可能な領域です。しかし、天文学においてはこの距離でも「比較的近い銀河内の星」として分類されており、観測可能な範囲に含まれています。

この恒星が位置するのは、いて座方向の「スティーブンソン2星団」という赤色超巨星が密集する星団の中です。いて座は、ちょうど天の川銀河の中心部に向かって観測する方向であり、非常に多くの星間塵やガスが存在しています。そのため、可視光での観測は困難を極め、赤外線観測や電波観測によってその正確な位置や構造が明らかにされてきました。

赤外線観測では、星間塵を透過する波長域を活用することで、通常では見えない領域の恒星や星団の存在を可視化することができます。スティーブンソン2-18もまさにその代表的な天体であり、NASAのスピッツァー宇宙望遠鏡や、ヨーロッパ南天天文台(ESO)のVISTA望遠鏡によってそのデータが蓄積されてきました。これらのデータにより、星団全体の構造や位置関係が徐々に明らかになり、スティーブンソン2-18がその中心にあることが確認されています。

スティーブンソン2-18が見える条件

一般的な天体望遠鏡や肉眼では、スティーブンソン2-18を見ることはできません。理由は主に2つあります。1つは、前述のように大量の星間塵により可視光が遮られていること。もう1つは、地球からの距離があまりにも遠いため、明るさが十分に届かないことです。つまり、たとえ巨大な恒星であっても、宇宙の距離スケールにおいては、明るさが薄れてしまうのです。

では、どうすれば観測できるのかというと、答えは「赤外線」です。赤外線は可視光よりも波長が長いため、星間塵を透過しやすい性質があります。そのため、赤外線望遠鏡を用いれば、いて座方向のような塵に覆われた領域の観測が可能になります。スティーブンソン2-18は特に強い赤外線を放っており、それがこの恒星を発見するきっかけにもなりました。

また、観測する時期としては、いて座が夜空に見える夏の深夜から明け方が最適です。具体的には、6月から8月にかけての日本国内での観測が条件的に最も良好です。ただし、天体の詳細なデータを取得するには、一般的な市販の望遠鏡ではなく、赤外線観測機能を持った天文台や宇宙望遠鏡が必要不可欠です。

スティーブンソン2-18の観測に関するレビュー

スティーブンソン2-18の観測は、天文学における赤外線技術の進歩を象徴する事例のひとつです。過去数十年にわたって、世界各地の研究機関がこの恒星に注目し、さまざまな観測を重ねてきました。その中でも特に重要な成果を挙げたのが、NASAのスピッツァー宇宙望遠鏡です。この望遠鏡は2003年から2020年にかけて稼働し、多くの赤外線データを収集しました。スティーブンソン2-18の光度、温度、周囲の塵構造に関する重要な情報も、この望遠鏡から得られました。

さらに、地上観測ではESOのVISTA(Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy)が非常に高い解像度でスティーブンソン2-18をとらえています。この望遠鏡は南米チリのパラナル天文台に設置されており、乾燥した気候と高高度という観測に適した環境で運用されています。これにより、より高精度のスペクトルデータが得られ、恒星内部の元素構成や表面温度の変化などが解析されています。

スティーブンソン2-18は、恒星進化の終末段階を研究するための理想的な対象です。そのため、今後もジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)をはじめとする次世代の観測装置によって、さらに詳細なデータが取得されることが期待されています。特に、超新星爆発へと向かう兆候が観測されることで、恒星の死をリアルタイムで追跡するという前例のない研究が可能になるかもしれません。

現在までのところ、スティーブンソン2-18は極端な質量放出や周期的な光度変化といった兆候を示しており、これらが「爆発へのカウントダウン」の一部である可能性も指摘されています。観測データは、単に恒星の大きさや明るさを知るだけではなく、宇宙全体の進化や元素生成の鍵を解き明かす材料となっているのです。

スティーブンソン2-18の爆発の可能性

スティーブンソン2-18の寿命と爆発

スティーブンソン2-18のような超巨大な赤色超巨星は、その一生の終わりに劇的な出来事を迎えます。それが「超新星爆発」です。恒星はその中心で水素やヘリウムを核融合しながらエネルギーを放出していますが、この燃料が尽きると恒星内部のバランスが崩れます。外側に膨張しようとする圧力と、重力によって内側に引き込まれる力の均衡が失われ、重力崩壊が始まります。

スティーブンソン2-18のような質量の大きな恒星では、最終段階で鉄の核が形成され、もはや核融合によるエネルギー生成ができなくなります。その結果、中心部が一気に潰れて中性子星やブラックホールへと変化し、外層が激しく吹き飛ぶという超新星爆発が発生します。これにより、恒星の寿命は終わりを迎えるのです。

この星の現在の状態は、既に最終段階に近づいていると見られており、膨張速度や質量放出のパターン、表面の不安定な温度変動からも、爆発の“前兆”があると指摘されています。ただし、天文学的な時間スケールでは「間もなく爆発する」というのは、数千年〜数万年の幅がある可能性もあり、人類がその瞬間に立ち会えるかどうかは不明です。

恒星爆発はどのように起こるのか?

恒星の爆発、すなわち超新星爆発にはいくつかのメカニズムがありますが、スティーブンソン2-18のような大質量星は「コア崩壊型超新星(Type II Supernova)」と呼ばれる形で爆発します。このタイプの超新星では、鉄の核が重力に抗えず崩壊し、中心は中性子星またはブラックホールとなります。その衝撃波が外層を吹き飛ばし、宇宙空間に大量のガスや塵、重元素をばらまくのです。

この過程で発生するエネルギーは莫大で、わずか数秒の間に太陽が数十億年かけて放つエネルギー量を放出します。また、ガンマ線やニュートリノといった高エネルギー粒子も放出され、広範囲にわたって宇宙に影響を及ぼします。超新星爆発は、宇宙における元素合成の主要な源でもあり、酸素や炭素、鉄など、地球や生命の構成要素もまた、こうした爆発から生まれたものです。

スティーブンソン2-18は、その構造上、既に大規模な質量放出が始まっていると考えられており、これは爆発準備段階に入っている証拠と見なされています。星の外層が徐々に剥がれ、ガス状の物質が星周囲に拡散している様子が赤外線観測で確認されており、今後さらに注視すべき対象となっています。

スティーブンソン2-18の爆発が宇宙に与える影響

スティーブンソン2-18のような巨大恒星が超新星爆発を起こすと、周囲の宇宙空間に極めて大きな影響を及ぼします。まず最も直接的なのは、膨大なエネルギーによって数光年先までのガスや塵を吹き飛ばし、星間空間の構造そのものを変化させることです。星団内の他の恒星にも間接的な影響が及ぶ可能性があり、特に若い恒星や原始惑星系には衝撃波が到達し、進化に変化を与えることが考えられます。

さらに、超新星爆発は元素の“再配布”という点でも重要です。爆発によって放出された重元素は、やがて周囲のガス雲に吸収され、新たな恒星や惑星、そして生命の材料になります。スティーブンソン2-18の爆発も、将来的に新しい天体や生命系を生み出す“種”を宇宙にまくことになるでしょう。

一方で、地球への直接的な影響はほとんどないと考えられます。前述の通り、スティーブンソン2-18は約1万9000光年もの彼方にあるため、爆発の衝撃波や放射線が到達するまでに拡散され、地球に危害を与えるような強度にはなりません。とはいえ、天文学者たちはこの爆発がどのような波長で観測されるか、どれほど明るく輝くのかといった点に注目しており、実際に観測できれば非常に貴重な研究対象となるでしょう。

また、超新星爆発の観測は、宇宙の構造や歴史を探る手がかりにもなります。例えば、超新星が放つ光のスペクトルや明るさの変化を追跡することで、宇宙の膨張率や暗黒エネルギーの性質を測定する材料にもなります。スティーブンソン2-18が爆発すれば、それは単なる「星の終わり」ではなく、「宇宙の理解を一歩前進させる出来事」となるのです。

まとめ

スティーブンソン2-18は、現在知られている中で最も巨大な恒星のひとつであり、その大きさ、明るさ、寿命、そして最期に向かう爆発の可能性など、すべてがスケールを超越した存在です。地球から約18,900光年も離れたこの星は、私たちの目には見えないものの、赤外線観測によってその姿をとらえ、研究が進められています。

太陽の2,150倍という驚異的な直径や、恒星進化の終末期にある特異な性質は、宇宙における生命や元素の起源を理解するうえでも極めて重要な手がかりとなっています。スティーブンソン2-18が今後どのように変化し、そしていつ超新星爆発を迎えるのか──それは宇宙の歴史に新たな1ページを刻む瞬間となるでしょう。科学の目は、この偉大な恒星の未来を、静かに見守り続けています。

おまけ:スティーブンソン2-18の直径一周を地球の乗り物で移動したら?

スティーブンソン2-18の直径は約21億キロメートル。この巨大な星の「表面を一周」すると仮定し、その距離(約66億キロメートル)を乗り物別に移動するとどれくらいかかるか計算しました。

| 乗り物 | 平均速度 | 一周距離 | かかる時間(時間) | かかる時間(日数・年換算) |

|---|---|---|---|---|

| ジャンボジェット | 約900 km/h | 約6,597,344,000 km | 約7,330,382 時間 | 約305,432 日(約836年) |

| リニアモーターカー | 約600 km/h | 約6,597,344,000 km | 約10,995,573 時間 | 約458,148 日(約1,254年) |

| 新幹線(のぞみ) | 約270 km/h | 約6,597,344,000 km | 約24,434,240 時間 | 約1,018,093 日(約2,788年) |

| 車(高速道路平均速度) | 約100 km/h | 約6,597,344,000 km | 約65,973,440 時間 | 約2,748,894 日(約7,527年) |

| 自転車 | 約20 km/h | 約6,597,344,000 km | 約329,867,200 時間 | 約13,744,467 日(約37,636年) |

| 徒歩 | 約5 km/h | 約6,597,344,000 km | 約1,319,468,800 時間 | 約54,977,868 日(約150,605年) |

このように、スティーブンソン2-18の巨大さを移動時間でイメージすると、ジャンボジェットで移動しても数百年、徒歩だと十万年以上もかかってしまいます。宇宙のスケールの壮大さを感じさせますね。