土星の衛星ランキングの概要

土星の衛星とは?

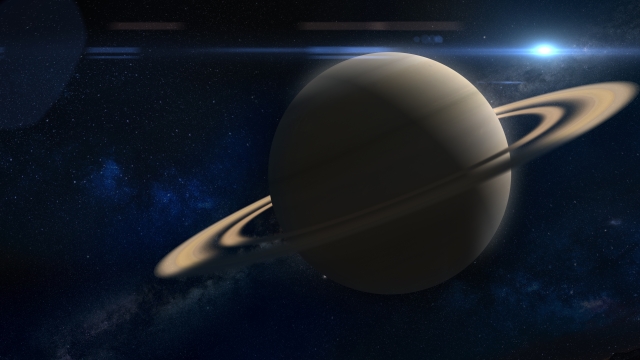

土星は太陽系で2番目に大きな惑星で、その美しい環は古くから人々を魅了してきました。その周囲には数多くの天然衛星が存在し、2024年時点で150個以上が確認されています。これらの衛星は氷や岩石からできており、形成された時期や内部構造、軌道の種類によって実に多様な特徴を持っています。こうした衛星群は、太陽系の成り立ちや進化を理解する上で欠かせない研究対象です。

衛星の持つ特徴と科学的意義

土星の衛星には、濃い大気をまとった巨大衛星「タイタン」、氷に覆われた表面の下に海を隠す「エンケラドス」、そして巨大クレーターを持つ「ミマス」や氷に輝く「テティス」など、個性豊かな存在が揃っています。これらは太陽系の形成史を知る手がかりであると同時に、地球外生命の可能性を探る上でも重要です。特にタイタンとエンケラドスは、生命に必要とされる「水」「エネルギー」「有機物」が揃っている可能性があるため、注目されています。

最新研究による衛星数の更新

2023年には土星の衛星数は145個とされていましたが、その後の観測でさらに新しい小型衛星が発見され、150個を超えることが報告されました。これは太陽系の中で最多であり、かつて最多とされていた木星を上回ります。特に外縁を周回する小型衛星の多くは不規則な軌道を持ち、土星が重力で他の天体を捕獲した結果と考えられています。こうした発見は、探査機や大型望遠鏡による継続的な観測の成果です。

土星の主要な衛星

タイタン:最大の衛星とその環境

タイタンは半径約2575kmで、土星最大かつ太陽系で2番目に大きな衛星です。珍しく厚い大気を持ち、その組成は主に窒素で、地球の大気に似ています。表面には液体メタンやエタンの湖が広がり、雨や川の痕跡も存在します。NASAの探査機「カッシーニ」と着陸機「ホイヘンス」により、地形や化学組成が詳しく調査され、生命探査の有力候補として位置づけられています。

エンケラドス:地下海と生命の可能性

直径約500kmの小さな衛星「エンケラドス」は、氷の地殻の下に広大な地下海を持つことが明らかになっています。南極地域から吹き上がる氷の噴出は、内部に熱と水、そして有機分子が存在する証拠です。探査機「カッシーニ」はその噴出物から水素や有機化合物を検出し、生命存在の条件が整っている可能性を示しました。このため、エンケラドスは「生命探査の最重要候補」として科学者たちの期待を集めています。

ミマス・テティス・フィービの特徴

ミマスは「デス・スター」に似たクレーター「ハーシェル」で知られ、直径は約396km。テティスは氷に覆われた明るい表面を持ち、巨大な渓谷「イサカカズマ」が特徴です。フィービは逆行軌道を持つ不規則衛星で、暗い表面をしており、外部から土星に捕獲されたと考えられています。これらの衛星は小さいながらも土星系の成り立ちを語る貴重な存在です。

土星の衛星のサイズ比較

大きさ順のランキング

土星の衛星にはサイズの大きな差があります。最大のタイタン(直径約5150km)を筆頭に、レア(約1528km)、イアペトゥス(約1469km)、ディオネ(約1123km)、テティス(約1062km)が続きます。さらに、エンケラドス(504km)、ミマス(396km)など中小規模の衛星も多数存在し、100km未満の衛星も数多くあります。このランキングからも、土星衛星の多様性がうかがえます。

木星の衛星との比較

土星最大のタイタンは、木星最大のガニメデより小さいものの、大気や地表環境の複雑さにおいては独自の魅力があります。木星にはガニメデやイオ、エウロパといった大型衛星が揃っており、サイズでは優位ですが、土星は生命の兆候を示す環境を持つ衛星が多い点で注目されています。

サイズが示す進化の違い

大きな衛星は強い重力により大気を保持できる一方、中規模の衛星は内部熱が外へ伝わりやすく、地下海を維持する可能性があります。小型衛星は球形にならず、表面がゴツゴツしているのが特徴です。サイズによる違いは、衛星の進化や活動を理解する重要な手がかりとなります。

衛星の形成と進化

形成過程の2つのグループ

土星の衛星は大きく「規則衛星」と「不規則衛星」に分けられます。規則衛星は土星の赤道付近を円軌道で公転し、惑星形成時に周囲の物質から同時に生まれたと考えられています。一方、不規則衛星は傾いた軌道や逆行軌道を持ち、土星に捕獲された天体と考えられています。

不規則衛星の観測の難しさ

不規則衛星は数km〜数十kmの小型で、土星から遠い軌道を回っているため観測が難しい対象です。しかしその研究は、太陽系外縁からの物質供給や重力捕獲の仕組みを解明する上で欠かせません。最新の高感度望遠鏡や探査機のデータにより、徐々に理解が進んでいます。

未来の探査計画

今後の注目はNASAの「ドラゴンフライ」ミッションです。2027年に打ち上げ予定で、タイタンにドローン型探査機を着陸させ、大気や地表を広範囲に調査します。また、エンケラドスの氷を掘削し、地下海のサンプルを直接採取する計画も構想されています。これらは生命探査の大きな一歩になるでしょう。

生命探査と土星の衛星

生命に必要な環境

生命の成立に必要な条件「水・エネルギー・有機物」が揃う可能性があるのがタイタンとエンケラドスです。タイタンは液体メタンの湖を持ち、有機化合物に満ちた大気を持ちます。エンケラドスでは地下海の存在と水素分子が確認され、地球深海の熱水環境に似た条件が整っている可能性があります。

最新の研究成果

エンケラドスの噴出物から検出された水素分子は、内部に熱水噴出孔があることを示唆しています。これは地球の深海熱水環境に近いものであり、生命存在の可能性を強く裏付けます。タイタンの大気中の有機物も、生命の前段階となる化学反応が進んでいることを示しています。

今後の探査への期待

「カッシーニ」の成果を引き継ぎ、「ドラゴンフライ」や新しいエンケラドス探査が控えています。氷下サンプルの採取や多地点調査が実現すれば、生命探査は大きく前進するでしょう。土星の衛星は、まさに地球外生命発見の最前線といえます。

まとめ

土星の衛星は、多様性と科学的価値の高さから、太陽系研究の中心的な存在です。巨大なタイタン、地下海を秘めたエンケラドス、そして小型ながら独自の歴史を持つ衛星たち。これらの存在は、私たちに宇宙の奥深さと生命の可能性を教えてくれます。今後の探査計画によって、土星系の謎はさらに解き明かされていくでしょう。

土星の衛星を知ることは、地球の成り立ちや生命の進化を理解する手がかりでもあります。まだ語られていない物語が、その静かな姿の奥に隠されているのです。

おまけ:もし土星まで行けたら?

最後に少しユニークな比較を紹介します。土星までの平均距離は約14億km。これを日常の移動手段で進んだらどれくらいかかるのでしょうか?

移動手段と所要時間

| 移動手段 | 平均速度 | 所要時間(年) |

|---|---|---|

| 🚅 新幹線(300km/h) | 300km/h | 約532年 |

| 🚗 車(80km/h) | 80km/h | 約2,000年 |

| 🚲 自転車(15km/h) | 15km/h | 約10,652年 |

| 🚶 徒歩(5km/h) | 5km/h | 約31,963年 |

宇宙のスケールを実感

この数字を見ると、日常の感覚では想像できない宇宙の広さがわかります。もちろん現実には宇宙船が必要ですが、こうした比較は宇宙のスケールを実感するのに役立ちます。いつか人類がこの途方もない距離を一瞬で移動できる日が来るかもしれませんね。