衛星発見!マケマケの概要

準惑星マケマケとは何か?

マケマケは、太陽系の外縁部に存在する準惑星の一つで、冥王星やエリスと並んで注目されています。2005年に発見され、イースター島の創造神「マケマケ」から名付けられました。太陽系外縁天体(TNO)として分類されており、太陽から非常に遠く離れた軌道を公転しています。表面はメタンや窒素などの氷で覆われ、極寒の環境にあります。現在でも研究が進められており、私たちの太陽系に関する新たな視点をもたらす重要な天体です。

マケマケの発見とIAUの役割

マケマケは2005年、マイケル・ブラウン博士らによって発見されました。この発見はハッブル宇宙望遠鏡の観測データにより裏付けられました。2008年には国際天文学連合(IAU)によって正式に準惑星として認定され、その命名と地位が確立されました。IAUは太陽系内の天体を分類・命名する国際的な組織で、冥王星の格下げや他の準惑星の定義でも中心的な役割を果たしてきました。マケマケもその一環として準惑星の地位を持つようになりました。

マケマケの位置と軌道の特徴

マケマケは太陽系のカイパーベルトに位置し、太陽からおよそ52天文単位(約78億キロメートル)離れた距離を公転しています。公転周期は約310年と非常に長く、軌道は楕円形をしていて、太陽に最も接近する時と最も遠ざかる時で距離が大きく変わります。また軌道の傾きも大きく、太陽系の黄道面に対してやや傾いています。このような軌道の特性は、太陽系初期の形成や天体同士の重力相互作用の痕跡を示していると考えられています。

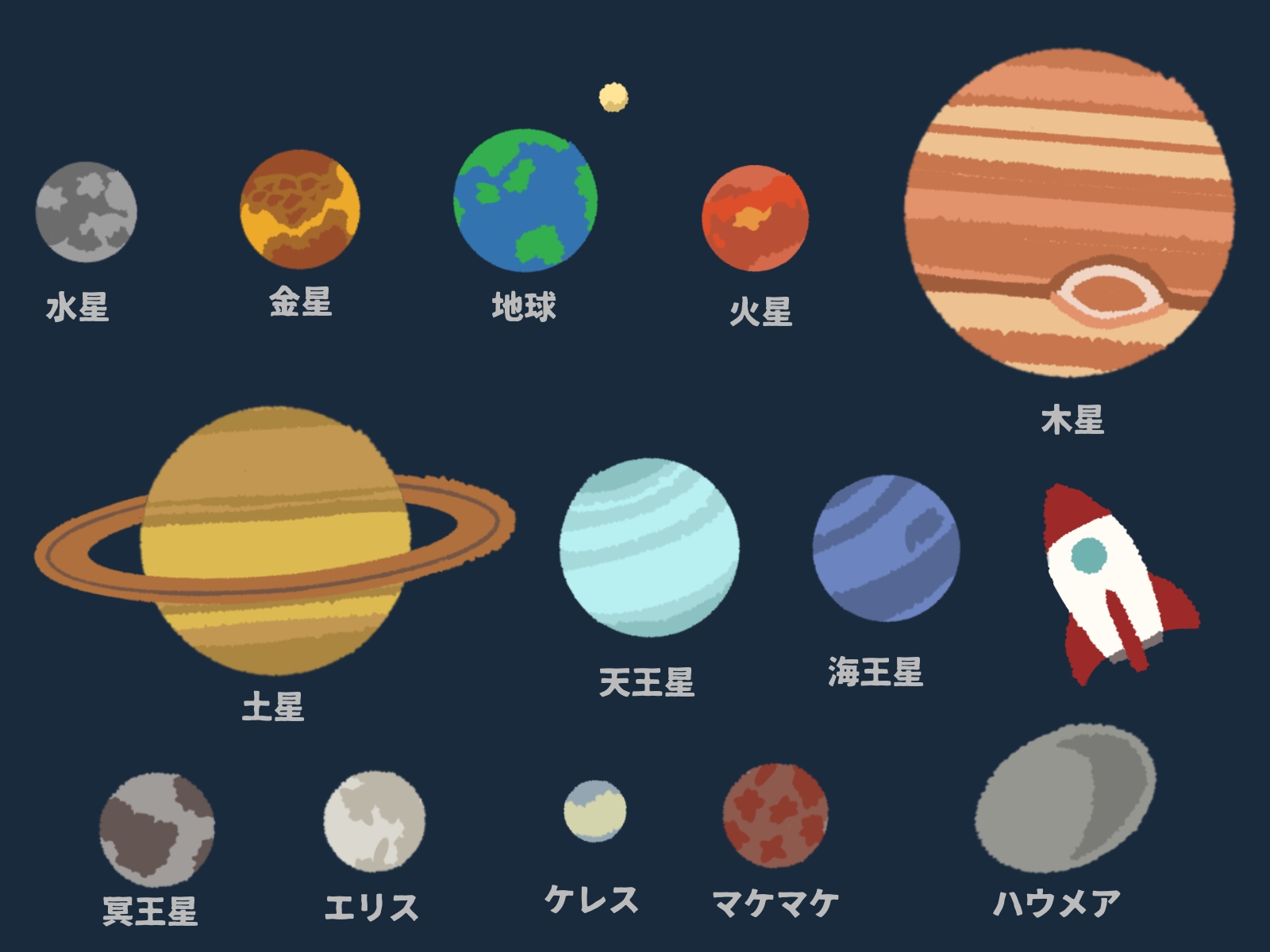

マケマケと他の準惑星との比較

準惑星ケレスとの違い

ケレスとマケマケはどちらも準惑星に分類されますが、存在する場所と構成要素が大きく異なります。ケレスは火星と木星の間の小惑星帯に位置しており、岩石質の天体です。一方、マケマケは太陽系外縁部にあり、氷と揮発性物質に富んだ構造を持っています。ケレスは内部に液体の水が存在する可能性もある一方で、マケマケは非常に低温で、固体メタンや窒素が主成分とされます。両者は太陽系進化の異なる側面を物語っています。

エリスやハウメアとの関係性

マケマケは、エリスやハウメアとともに、冥王星と同じくカイパーベルトに存在する準惑星です。これらは「冥王星型天体」とも呼ばれ、氷と岩石の混合物でできていると考えられています。マケマケとハウメアは特に似た特徴を持ち、明るい表面や衛星の存在など共通点があります。一方、エリスはマケマケよりも質量が大きく、太陽系第9惑星候補とされたこともありました。これらの比較により、外縁天体の多様性と形成過程への理解が深まります。

冥王星型天体としての位置付け

マケマケは、冥王星やエリス、ハウメアとともに冥王星型天体(プルートイド)として分類されています。これは、太陽系外縁部に存在し、公転軌道を周囲の他天体と共有せず、球形の重力平衡を持つ天体を指します。冥王星が準惑星に分類されたのと同様に、マケマケもこの定義に当てはまります。こうした冥王星型天体は、太陽系形成初期における原始惑星の残骸とも言われ、現在の太陽系構造を理解する鍵として注目されています。

マケマケの天体物理的特性

マケマケの質量と直径

マケマケの直径はおよそ1,430キロメートルで、冥王星よりやや小さく、太陽系準惑星の中でも中規模の大きさです。質量は冥王星の約10分の1と見積もられており、密度から推定される内部構造は、氷と岩石の混合体とされています。正確な質量の測定は、近年発見された衛星の軌道解析によって進んでおり、これにより重力の影響や内部の組成についての理解が進みつつあります。今後の観測データによりさらに詳細な推定が期待されます。

重力の影響とは?

マケマケの重力は非常に弱く、地球の約4%程度とされています。このため、大気を保持する力も極めて小さく、表面には恒常的な大気は存在しないと考えられています。しかし、太陽に近づいた際には揮発性物質が一時的に昇華し、薄い大気が形成される可能性も示唆されています。重力の弱さは、表面にクレーターなどの地形がどのように保存されているか、また衛星の運動にも影響を及ぼしており、観測によってさまざまな情報が得られます。

マケマケの大気と表面の特徴

マケマケの表面は、メタンや窒素などの揮発性物質の氷に覆われており、赤みを帯びた色をしています。これは紫外線や宇宙線による化学反応によって生成されたトリンと呼ばれる有機分子の一種が関係していると考えられています。現在のところ、大気はほとんど存在しないとされていますが、季節的な変化によって一時的に薄い大気が発生する可能性もあります。表面温度は非常に低く、約-240度と推定され、太陽からの熱をほとんど受けません。

マケマケの衛星とその重要性

新たに発見された衛星の紹介

2016年、NASAのハッブル宇宙望遠鏡によって、マケマケの小さな衛星が発見されました。この衛星は「MK2」と仮称され、直径は約160キロメートルと推定されています。非常に暗く、マケマケの明るい表面に比べて光の反射率が低いため、長らく発見されていませんでした。MK2の軌道を詳細に観測することで、マケマケ本体の質量や内部構造、さらには形成時の衝突過程などについての新たな知見が得られると期待されています。

マケマケの衛星が持つ意味

衛星MK2の発見は、マケマケの質量推定に大きく貢献するだけでなく、準惑星がどのようにして衛星を持つようになったかという形成メカニズムの解明にもつながります。また、衛星の軌道運動を詳しく追跡することで、重力場や自転速度、内部構造といった情報も間接的に得られます。これにより、太陽系外縁部のダイナミクスや、マケマケが経験した衝突イベントの履歴など、太陽系進化の新たな一面が浮かび上がってくる可能性があります。

マケマケに関する観測技術

NASAの撮影技術

NASAのハッブル宇宙望遠鏡は、マケマケの詳細な観測に欠かせない存在です。可視光と赤外線の両方で観測することで、表面の組成や反射率、大気の兆候などを調べることができます。特にMK2のような小さく暗い衛星の発見には、長時間露光と高感度なカメラが必要であり、ハッブルの高性能が生かされています。将来的にはジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)などの新型装置によって、さらに詳細な観測が可能になると期待されています。

最新の観測データと今後の研究

近年の観測では、マケマケの反射率の高さや表面成分に関する新しいデータが得られています。特に氷の種類や分布、大気の有無に関する情報は、太陽系外縁部の天体理解に直結する重要な要素です。今後は、より精密な質量測定や熱赤外線観測による内部構造の解明が期待されています。また、惑星形成の理論と照らし合わせて、他の準惑星との比較研究も進められています。マケマケは今後の観測と理論研究の両面で重要なターゲットとなるでしょう。

マケマケとホロスコープの関連性

占星術におけるマケマケの位置

※以下の内容は、科学的根拠に基づくものではなく、占星術という文化・思想における解釈にすぎません。

占星術においてマケマケは比較的新しい天体であり、解釈はまだ定まっていませんが、一部では「自然との共生」や「創造性」といったテーマを象徴する存在として注目され始めています。名前の由来がイースター島の創造神であることから、創造的表現や直感との関係性を見出す占星術師もいます。

ホロスコープに与える影響

マケマケは、個人のホロスコープにおいて「自然回帰」や「精神的な目覚め」、「環境意識」といった象徴的意味を持つとされることがあります。これは、あくまでスピリチュアルな観点からの一説であり、学術的な裏付けがあるわけではありません。従来の惑星に比べて扱いは限られていますが、現代の多様な価値観の中で、マケマケのような新しい天体が占星術に与える影響を考察する動きもあります。

まとめ

マケマケは太陽系外縁部に存在する神秘的な準惑星であり、衛星の発見により注目度が増しています。冥王星型天体として、太陽系形成や天体の進化を理解するうえで貴重な手がかりを提供します。科学的観測だけでなく、占星術においても独自の意味が見出されつつあり、その多面的な存在は今後ますます研究対象として重視されていくでしょう。マケマケは、私たちの太陽系の過去と未来をつなぐカギとなる天体の一つです。