水星の基本情報と小ささの意味

水星は太陽系で最も内側を公転する惑星で、その直径は約4,880kmしかありません。これは地球の約38%に相当し、実際には地球の月より少し大きい程度にすぎません。

なぜ水星がこれほど小さいのかというと、太陽系形成の初期における激しい天体衝突や、重い金属元素が多く集積したことが影響していると考えられています。

質量が小さいため大気を保持できず、現在の水星はほぼ真空に近い状態です。このため昼夜の温度差が極端で、昼間は表面温度が430℃以上に達する一方、夜間は-180℃以下まで冷え込みます。このような温度変化は太陽系の惑星の中でも特異な現象です。

また、水星の密度は5.4g/cm³と地球に次いで高く、その大部分は巨大な鉄の核で占められています。地殻やマントルが極端に少ない構造は、太陽系形成の歴史を理解するうえで重要な手がかりとなっています。

水星の軌道と自転の不思議

水星の公転軌道は太陽系で最も楕円が強いことで知られています。近日点では太陽に約4,600万kmまで近づき、遠日点では7,000万kmまで離れます。

1年(公転周期)はわずか88日しかありませんが、自転周期は約59日。このため「水星が太陽の周りを2周する間に3回自転する」という3:2の共鳴関係が成立しています。

この共鳴の影響で、水星の一部の地域では太陽が一度昇った後に再び沈み、さらにもう一度昇るという“逆行する太陽”現象が見られます。地球上では体験できない非常に特異な光景です。

さらに、水星の近日点移動(歳差運動)はニュートン力学では説明できず、アインシュタインの一般相対性理論が正しいことを示す重要な証拠となりました。

探査機メッセンジャーが明らかにした事実

NASAの探査機メッセンジャーは2004年に打ち上げられ、2011年に水星の周回軌道に入りました。2015年までの観測で、水星に関する膨大なデータを収集しました。

その成果として特に注目されたのは、水星の極域の永久影に氷が存在する証拠が見つかったことです。さらに、断崖や溶岩の痕跡なども観測され、水星が過去には火山活動を行っていた「生きた惑星」であったことが分かりました。

また、メッセンジャーは水星に磁場が存在することを確認しました。これは内部の鉄の核が部分的に液体状態であり、対流が続いている可能性を示しています。つまり水星は現在も完全に“死んだ惑星”ではなく、動的な内部構造を持っているのです。

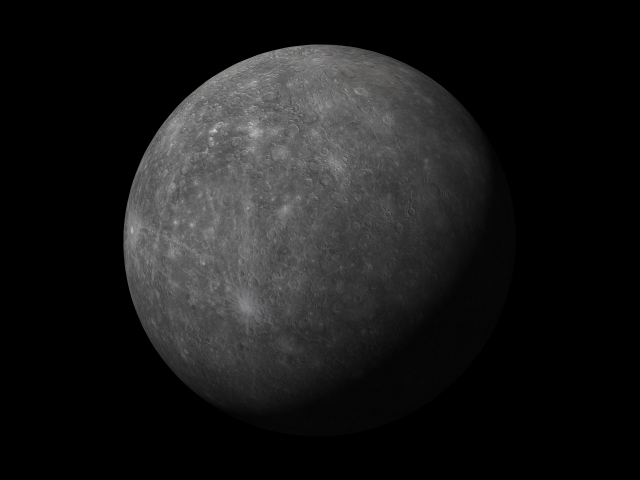

水星の地質とダイナミックな地形

水星の表面には大小さまざまなクレーターが存在します。中でも最大規模の「カロリス盆地」は直径約1,550km、深さ約9kmに及ぶ巨大な衝突痕です。この衝突によって地殻が波打ち、惑星の反対側にまで影響が及ぶ「対蹠点効果」も確認されています。

また、水星にはスカープ(断崖)が多数存在します。これは惑星全体が冷却によって収縮した際、地殻が押し合い圧縮されて生じたものと考えられています。高さ3km、長さ数百kmに及ぶものもあり、惑星の内部進化を物語っています。

さらに比較的若い火山活動の痕跡も残されており、溶岩が流れ出た形跡や火山口の存在が確認されています。水星は現在こそ活動が乏しいものの、かつては火山活動により地表が大きく作り変えられていたことが分かってきました。

進行中のベピ・コロンボ探査と今後の期待

現在、水星探査の最前線にあるのがESA(欧州宇宙機関)とJAXA(宇宙航空研究開発機構)が共同で進める「ベピ・コロンボ」ミッションです。2018年に打ち上げられた探査機は、複数のフライバイを経て2031年に水星周回軌道へ到達する予定です。

このミッションではESAが開発した「MPO(水星周回機)」が表面や鉱物組成を観測し、JAXAが開発した「MMO(水星磁気圏探査機・みお)」が磁場や太陽風との相互作用を調べます。両機の連携によって水星の内部構造から外部環境まで包括的な理解が進むと期待されています。

特に、水星に存在する氷の正体や磁場の発生メカニズムの解明は、地球や他の惑星理解にもつながる重要な研究テーマです。

まとめ

水星は太陽系最小の惑星でありながら、その内部構造、軌道の特異性、極端な環境、過去の火山活動、磁場の存在など、驚くほど多くの謎を秘めています。

メッセンジャーが切り開いた研究に続き、ベピ・コロンボがもたらす新しいデータによって、水星は「静かな惑星」から「ダイナミックな進化を続ける惑星」へと認識が変わりつつあります。

水星研究は太陽系の成り立ちを理解する鍵であり、私たちの宇宙観に新しい光を投げかけるものです。これからの探査がどのような発見をもたらすのか、期待が高まりますね。

あなたは、水星探査で解明されてほしい謎はどんなテーマでしょうか?

おまけ:もし水星まで行くなら?

地球から水星までの平均距離は約9,150万km。現実にはロケットしか行けませんが、もし身近な乗り物で移動したらどうなるか計算してみました。

| 移動手段 | 速度(km/h) | かかる日数 | 年数換算 |

|---|---|---|---|

| 新幹線 | 300 | 約12,708日 | 約34.8年 |

| 車 | 100 | 約38,125日 | 約104.5年 |

| 自転車 | 15 | 約609,000日 | 約1,667年 |

| 徒歩 | 5 | 約1,830,000日 | 約5,014年 |

こうして計算すると、水星までの距離のスケールが身近に感じられます。実際に行くことはできませんが、こうした数字の比較は宇宙の広大さを実感する楽しい方法です。